濒临灭绝的动物是指其种群数量已经极度稀少,面临极高的灭绝风险。根据国际自然保护联盟(IUCN)的标准,濒危物种被划分为五个等级:极危、濒危、易危、近危和无危。其中极危等级表示一种物种在野外的存活率极低,可能很快就会灭绝。如果不能采取及时的保护措施,这些物种就可能永远消失于地球上。而人类的活动是导致许多物种灭绝的主要原因,包括森林砍伐、野生动物走私、环境污染和气候变化等,保护濒危物种是维护生物多样性和生态平衡的重要任务。我国拥有丰富的自然资源和生物多样性,不过一些珍稀动物也面临着严重的生存威胁,其中一些已经处于濒临灭绝的境地,下面就给大家介绍下国内十大珍稀动物排名,一起来了解下吧。

国内十大珍稀动物排名

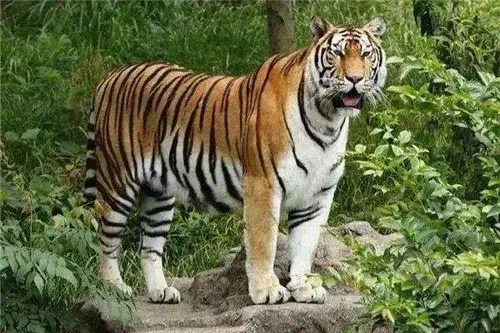

一、华南虎

华南虎是中国的国家一级保护动物,也是红色物种名录中极度濒危的物种之一。根据1989年《中华人民共和国野生动物保护法》,华南虎已正式列入国家一级保护动物名录。此外联合国1996年发布的《濒危野生动植物国际公约》将华南虎列为第一号濒危物种,并被视为世界十大濒危物种之首。曾经华南虎广泛分布在中国南方的山林,然而由于人类的灭虎行动和环境破坏等原因,野生华南虎的数量急剧减少,如今已濒临灭绝。目前全球仅存不到20只华南虎,成为了世界上最濒危的大型哺乳动物之一。

二、中华凤头燕鸥

中华凤头燕鸥是中国最珍稀的鸟类之一,也是世界鸟类红色名录中被列为极危物种的物种之一。湿地国际的《全球水鸟种群数量评估》记载,全球黑嘴端凤头燕鸥的种群数量估计不足50只。中华凤头燕鸥于1861年首次被记录发现,然而一直以来都非常罕见,直到2000年之前,普遍被认为已经绝种。然而在2000年,有4只成鸟和4只幼鸟在福建省沿海的马祖列岛再次被发现,成为当年鸟类学界极为振奋的消息,因此对中华凤头燕鸥的保护工作显得尤为重要。

三、海南长臂猿

虽然许多中国濒危动物没有像熊猫一样有着很高的关注度,但它们面临着与熊猫同等或者更严重的濒危程度,例如海南长臂猿被列为中国最濒危的灵长类动物之一,在1999年中国灵长类专家组起草的中国灵长类保护行动纲领中被列为首位。在2002年全球极濒危的25种灵长类中,海南长臂猿被列为第5位。在确定中国的灵长类保护级别时,海南长臂猿也被列为第一位,这说明它在全球及中国范围内的濒危程度已经非常的严重。

不过值得欣喜的是,截至2020年,海南长臂猿的种群数量已从1970年代历史低谷的不到10只增加到现在超过30只,创下近40年来的新高。这表明采取的保护措施取得了一定成效,但海南长臂猿仍需要持续的保护工作,以更好地保护这一珍贵物种。

四、中华鲟

中华鲟被誉为“水中大熊猫”,是中国濒临灭绝的动物之一。其生命周期较长,最长寿命可达40年,分布范围包括中国、日本、韩国、老挝人民民主共和国和朝鲜等地。在中国主要分布于长江干流的金沙江以下至入海河口,同时偶有出现在赣江、湘江、闽江、钱塘江和珠江水系中。

据2008年时候的估算,中华鲟繁殖群体数量不足200尾,野生种群岌岌可危。而在2013年,未发现野生中华鲟自然产卵的迹象,这是近32年来首次未监测到野生中华鲟自然产卵的情况,因此野生中华鲟面临着灭绝的极大威胁。

五、穿山甲

穿山甲是一种古老的哺乳动物,被誉为“草原卫士”。在过去,穿山甲并不算珍稀物种,但现在却濒临灭绝,在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中属于极危物种。穿山甲的生殖能力很低,一般每年只能产1胎,每胎仅产1个幼崽,母兽繁殖年限估计最多只有15年。

在中国,非法捕杀、走私或贩卖穿山甲可被判5年以上有期徒刑,严重案件最高可判处无期徒刑。尽管在2020年,穿山甲被提升至国家一级保护野生动物,并从《中国药典》中被删除,但情况并未得到明显改善。

六、绿孔雀

绿孔雀是最大的孔雀种类,仅分布于中国云南西部、中部和南部等地。1995年,云南全省绿孔雀群体数量约为800~1100只,然而到了2014年,它们已经变得极其罕见,分布区域也变得鲜见。若不立即采取保护措施,云南野生绿孔雀有可能在10年内灭绝。

于2017年5月22日“国际生物多样日”,云南省环保厅环境保护宣传教育中心发文将绿孔雀列为极危物种,显示其濒危程度已达到惊人地步。必须采取紧急措施,如禁止非法捕杀和限制人类活动,以保护绿孔雀的生存环境,并加强宣传教育,提高公众的环保意识。只有通过全社会的共同努力,才能实现绿孔雀等珍贵动物的保护。

七、白头叶猴

白头叶猴是中国十大珍稀动物之一,通常形成由5-9只成员组成的群体,由成年雄性担任首领。它们是昼行性动物,清晨开始觅食,主要以树叶、新鲜的嫩芽、花朵、树皮和一些水果为食,白头叶猴的平均寿命约为25年。然而它们的分布范围非常有限,数量极为稀少,目前仅存数百只,属于全球最濒危的25种灵长类动物之一。在《中国濒危动物红皮书兽类》中被列为濒危种,在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中列为极危等级,白头叶猴被公认为世界上最稀有的猴类之一。

目前广西地区估计仅存有200多只白头叶猴,经过多方努力现在全球白头叶猴的总数已经增加到约1100只,其中大部分分布在崇左白头叶猴国家级自然保护区,少量分布在弄岗国家级自然保护区内,成功避免了该物种即将灭绝的危险。

八、云南闭壳龟

云南闭壳龟最早于1906年被发现,但在接下来的50多年里没有再次出现。2000年,国际自然保护联盟濒危物种红色名录将其列为已灭绝物种,然而在2010年,科学家在野外考察时偶然发现了云南闭壳龟仍存在一个小型野生种群。遗憾的是,由于国内物种保护存在“九龙治水”的现象,相关部门并未给予云南闭壳龟应有的重视,导致这个小型野生种群最终消失。

由于山林开发过度、自然生态系统变化以及人类过度捕捞等原因,云南闭壳龟的生存和繁衍面临着严峻威胁。目前野生云南闭壳龟的数量非常有限,保护形势十分严峻。

九、扬子鳄

扬子鳄是中国特有的一种鳄鱼,也是世界上最小的鳄鱼品种之一。它栖息在长江流域,因此得名“扬子鳄”。虽然数量稀少,但扬子鳄被视为非常珍贵的动物,因其身上保留着早期恐龙类爬行动物的特征,被誉为“活化石”。

中国已将扬子鳄列为国家一级保护动物,并严禁捕杀。目前估计全球野生扬子鳄仅有130-150只,且每年减少速度约为4-6%。

十、白暨豚

白暨豚是中国特有的小型淡水鲸类动物,自成一科,被认为是古老的孑遗生物。化石证据表明它们在530万年前的中新世晚期就已出现在长江流域。然而自20世纪后期以来,由于人类活动的严重侵害,白暨豚数量急剧减少。1988年,它们被列为中国一级重点保护野生动物,但剩余种群仍在不断消亡,使白暨豚成为首个因人类因素濒临灭绝的鲸豚类动物。

在2006年,白暨豚曾被认定为功能性灭绝,然而在2018年11月14日更新的《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中,白暨豚并未被确认已灭绝,而是仍然被评级为“极危”。